犬の減量方法は?ダイエットフードは有効なの?

犬の肥満の原因は、高カロリーの摂取と運動不足といわれます。減量するにはどうしたらよいのでしょうか?

脂質と炭水化物の摂取に気を付ける

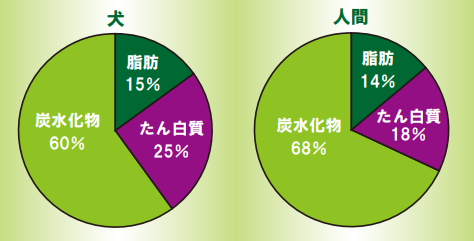

犬も人間と同様に、脂肪・炭水化物・たんぱく質の3つの栄養素をエネルギー源としています。

まず脂肪は、摂取すると予備エネルギーとして体内に蓄えられるため、最も肥満の原因となりやすい栄養素です。

一方、炭水化物はすぐにエネルギー源として利用されます。しかし、エネルギーとして利用されなかった炭水化物は、脂肪(脂質)となってやはり体内に蓄えられます。つまり、過剰な炭水化物の摂取は肥満の原因となるので注意が必要です。

体内に蓄えられた脂肪(脂質)は、活動するためのエネルギーが足りないとき初めてエネルギー源として燃焼されます。以上から分かるように、肥満予防とその改善には脂肪や炭水化物の摂取コントロールと運動がポイントになります。

ダイエットフードに切り替える

動物病院などであなたの愛犬が肥満や肥満予備軍と診断された場合は、ダイエットフードに切り替え、犬の減量を促します。

犬の減量=ダイエットというと、「フード量を減らすこと」と思いがちですが、これは間違い。これまでお腹いっぱいに食べていた犬にとってお腹が空いてつらいだけです。犬に催促されて飼い主さんがあげてしまい、失敗することも多いといわれます。

ダイエットペットフード(ドライフード)は通常のフードに比べて含有脂肪率が低く抑えられています。これまでのフードと同量を与えても摂取カロリーが抑えられます。しかしおいしさの面で劣るので、犬がすすんで食べない場合も。

こういう場合は、ウエットタイプのダイエットフードを混ぜるのもひとつの方法です。ウエットタイプは嗜好性が高いので犬の食欲を刺激します。

フードのかさを増す

いつものフードを減らし、そのぶん低カロリーの食材を加えるという方法もあります。例えば、コンニャクなどを小さく刻んで混ぜたり、繊維を多く含んだ野菜を混ぜても良いでしょう。野菜はアクのない茹でた野菜を使ってください。

食物繊維には植物性繊維と動物性繊維があり、植物性繊維は炭水化物の吸収を抑制してくれる働きがあります。動物性繊維のキトサンは脂肪の吸収を抑制します。しかしこれらの同時利用はどちらの効果も期待できなくなるというデメリットがあります。併用は避けてください。

早食いで満腹感が得られない犬には、このようなボウルが効果的な場合もあります。

犬の減量、その大敵はおやつ⁉

犬の減量で注意したいのは、おやつです。多くの飼い主さんがトレーニングやしつけなどでおやつを一度に多く与えすぎているようです。

小型犬のおやつは米粒くらいの大きさで充分ご褒美の効果を発揮します。NGなのは、家族それぞれが犬におやつを与えていること。必ず1日に与えるおやつの量を決めておき、オーバーしないよう家族全員で気を付けましょう。

おやつのカロリーは必ず1日の摂取カロリーのなかに含めてください。また、おやつの種類は脂肪や炭水化物を多く含むものより、たんぱく質を主原料とした鶏のササミジャーキーなどを選んだほうがGOODです。

運動量を増やす=散歩の距離を伸ばす

犬の減量には、フードだけではなく運動が大切です。肥満の犬はあまり散歩に行きたがらないかもしれません。はじめから長い距離ではなく、徐々に距離を伸ばしていくとよいでしょう。

犬専用のルームランナーや水泳教室もありますが、いきなりハードな運動をさせるのは危険です。心臓への負担や股関節・膝への負担が考えられます。

できれば動物病院で健康状態を確認し、獣医師などの専門家の指導のもとダイエットを進めてください。

SHARE